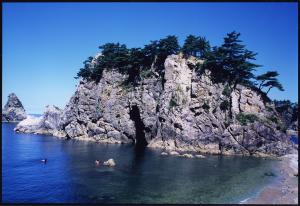

長野県 生坂村

(いくさかむら)

- 人口:1,640人

-

面積:39km

- 財政力指数:0.15

- 情報更新日:2022/3/27

心ふれあう豊かな村づくり やまなみに抱かれ いつまでも楽しく暮らせる 未来を創り出す村

- 中部地方

- 長野

- 東筑摩郡

- 道の駅いくさかの郷

生坂村ってどんなところ?

About

落的形態から、生坂村は奈良時代の頃に国・県が定められた当時から存在していたと推測されます。

村内の下生坂八幡原はちまんばら遺跡では、縄文時代の住居跡の遺跡が発見されており、約7000年以前から、人々がこの谷に住んでいたことがわかります。

また、平安時代の延長五年(927年)にできた「延喜式えんぎしき」には、日置ひき神社(明治になって日岐ひき と改称)が載っています。古くは鎌倉時代から、安曇の豪族・仁科氏の勢力下にあり、その後、武田、小笠原、松本、堀田、水野、戸田氏と変遷してきました。

明治8年1月に小立野おだつの、下生野、上生坂、下生坂村が合併し、現在のもととなる生坂村が発足しました。この翌年に筑摩県から長野県にもなっています。

明治・大正時代を過ぎ昭和に入って間もなく、昭和28年に町村合併促進法が施行されたことにより、昭和32年3月31日、当時の陸郷りくごう村の一部、旧生坂村、広津村の一部の3村が合併し、新生坂村が発足し現在に至ります。

(公式Webより引用)

村内の下生坂八幡原はちまんばら遺跡では、縄文時代の住居跡の遺跡が発見されており、約7000年以前から、人々がこの谷に住んでいたことがわかります。

また、平安時代の延長五年(927年)にできた「延喜式えんぎしき」には、日置ひき神社(明治になって日岐ひき と改称)が載っています。古くは鎌倉時代から、安曇の豪族・仁科氏の勢力下にあり、その後、武田、小笠原、松本、堀田、水野、戸田氏と変遷してきました。

明治8年1月に小立野おだつの、下生野、上生坂、下生坂村が合併し、現在のもととなる生坂村が発足しました。この翌年に筑摩県から長野県にもなっています。

明治・大正時代を過ぎ昭和に入って間もなく、昭和28年に町村合併促進法が施行されたことにより、昭和32年3月31日、当時の陸郷りくごう村の一部、旧生坂村、広津村の一部の3村が合併し、新生坂村が発足し現在に至ります。

(公式Webより引用)

アンバサダーからひとこと